|

||||||||||||

| Aprile 1971 | ||||||||||||

| Sono tra gli invitati al compleanno di P.

Due anni in meno di noi, ancora un anno alla maturità. Non so bene

dove mi trovo. Non ho un’auto, non ho una patente, non guiderò

mai. Mi hanno scaricato qui in mezzo a tanta gente che conosco appena.

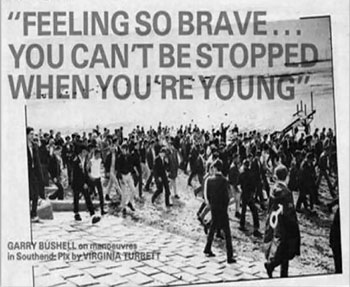

Da qualche parte, in qualche stampa, in qualche diapositiva, nella memoria

di qualche computer, c’è quell’immagine di P. È

in un corteo, al centro della scena e al centro del centro c’é

un dettaglio, per dirla alla Barthes, che con la sua sola presenza modifica

la lettura di quella fotografia. Il punctum è che nel corteo che

procede quasi di corsa solo pochi visi mi sono familiari. E vedo P., con

le braccia aperte, mentre scandisce chissà quale slogan, che regge

nella mano destra un libretto, lo sventola nell’aria. Come si spiegano

quel gesto, quel libretto? Nella foto credo ci sia anche lei, la tenera

G. Non può immaginare che sarà in piazza, qualche anno dopo,

alla prima della Scala e che il rapporto tra le forze dell’ordine

e i manifestanti sarà di tre a uno. La fine del gioco, la dispersione

nell’aria, non solo per effetto dei lacrimogeni. Ai lacrimogeni

e alle cariche violente rispondono le molotov di uno spezzone del corteo

accerchiato. Nel fuggi fuggi generale G. viene travolta e il fuoco divampa

nella pozza di benzina nella quale è caduta. Non potrà mai

dimenticarlo, non potremo mai dimenticarla, non dimenticheremo quel gelido

7 dicembre 1976. Scendere in piazza era stato un generoso tentativo di

suicidio. Sei mesi dopo, spunteranno le armi. Sono al compleanno di P., in un limbo tra la maturità e l’università. Avere vent’anni. Non so cosa vorrei fare, so che non potrò farlo. Prima il Mogadon preso con due sorsi di superalcolico. Adesso è la musica a stordire. Questa ragazza a fianco sul divano è una perfetta sconosciuta. A prima vista, una di quelle ragazze della buona, vorrebbe essere alta borghesia, spesso belle, curate, prevedibili. Non parlano che di sé, quando non lo fanno è per informarti dell’ultima prodezza della loro stravagante sorella. Siamo a poche centinaia di metri da una di quelle superstrade dove scorre una parte sempre più importante del prodotto interno lordo, si celebra il miracolo italiano, s’immagina che durerà in eterno. D’istinto mi getterei a capofitto in mezzo al traffico, proverei ad attraversare le corsie per vedere l’effetto che fa. (“Buttarsi nel vuoto da finestre di grattacieli da pareti in montagna da ponti in ferro sospesi dalla Tour Eiffel deve essere una esperienza indimenticabile”). Lo confesso e lei mi dice che è una delle prime soluzioni alle quali pensa chi pensa concretamente al suicidio. E lo dice con una complicità che mi sorprende. Siamo a una festa di compleanno. (Non ci sarà poi molto da festeggiare negli anni a venire). Un’assemblea di sogni infranti, un parquet di cocci aguzzi che lasceremo in eredità a un paio di generazioni seguenti, il testimone passato nelle loro mani come in una staffetta. Perché siamo così disperati? Perché mi chiede d’improvviso: “Pensi che avresti il coraggio di uccidermi, se ti chiedessi di farlo?”. È solo per il piacere di provocare? Quanti compleanni festeggerà ancora P.? Quanti anni dopo si toglierà la vita so dove e come, non saprò mai perché? Non lo chiederò a chi potrebbe sapere, ora che anche G. si è sfilato dal fondo del corteo per chiudere gli occhi in un inospitale ospedale africano. Sì, leggevamo Rimbaud. Certo, amavamo Gauguin. Di sicuro, sognavamo di “vivere d’estasi, di calma e d’arte, circondati da una nuova famiglia, lontano dalla lotta europea per il denaro. Finalmente liberi”. |

||||||||||||

|

||||||||||||

| ||||||||||||